La clé d'identification d'AQUABIO, réalisée dans le cadre d'un appel à projet avec le Parc national de la Guadeloupe, est disponible ICI.

Jusqu'à présent, les ouvrages existants ne permettaient d'identifier que les taxons de cours d'eau. Nous proposons une mise à jour de la clé de l'Atlas de Bernadet et al., réalisée à l'époque sous l'égide des DEAL Guadeloupe et Martinique et de l'ONEMA (Office français de la biodiversité). Cette nouvelle version permet d'identifier la majorité des invertébrés des cours d'eau et des mares et étangs de Guadeloupe, en général au niveau du genre et avec pas mal de nouveaux genres jamais signalés en Guadeloupe ou en Martinique.

Nous remercions les précédents auteurs pour leur autorisation d'utiliser leur travail, en particulier Nicolas Bargieret Régis Céréghino.

Quelques invertébrés observés lors de l'appel à projet

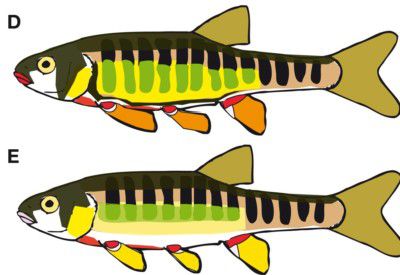

Le retour de la biodiversité dans les eaux douces européennes est à l'arrêt pour les invertébrés . Une nouvelle étude, parue dans la revue Nature, démontre, à partir de données récoltées entre 1968 et 2020 dans 22 pays d'Europe, qu'après une amélioration de la diversité taxonomique et fonctionnelle des invertébrés avant 2010, il n'y a plus de gain depuis 2010.

Les gains auraient été obtenus grâce aux efforts réalisés entre 1990-2010 sur le traitement des eaux usées.

D'après les résultats de cette étude, les effets négatifs sur les communautés d'invertébrés sont observés principalement en aval des barrages, dans les zones urbaines (micropolluants et espèces exotiques) et agricoles (pesticides, engrais, colmatage et salinisation des eaux). Le changement climatique serait également coupable avec l'augmentation de la température des eaux.

Les auteurs soulignent que des efforts supplémentaires de mitigation sur ces pressions doivent être menés si l'on souhaite retrouver des cours d'eau en bon état.

Retrouvez l'intégralité de l'article ici : https://www.nature.com/articles/s41586-023-06400-1

L’Indice Biologique Diatomées en Lac IBDL a été conçu pour être sensible à des gradients de pollutions spécifiques (azote Kjeldahl, matières en suspension, demande biologique en oxygène et phosphore total). Il présente une excellente corrélation avec la concentration en phosphore total. Il peut être appliqué à tout métatype de lac (typologie de lacs définis par la Directive Cadre sur l'Eau). L'indice est complémentaire de l'indice IBML basé sur les macrophytes. Son calcul est d'ores et déjà possible sur l'Outil d'évaluation intégré au Système d’évaluation de l’état des eaux (SEEE).

Pour en savoir plus : Morin S., 2023. - A new diatom-based multimetric index to assess lake ecological status. Environmental Monitoring and Assessment, 195.

L'indice spécifique à l'HYdroMOrphologie des lacs, LHYMO, a été développé pour fournir une évaluation quantitative de l'état hydromorphologique des lacs naturels et non naturels. Il comprend neuf métriques liées aux éléments de qualité morphologiques et six métriques liées aux éléments hydrologiques. Outre son utilisation à des fins réglementaires, cet indice constitue également un outil adapté pour suivre l'évolution des caractéristiques hydromorphologiques lors des projets de restauration hydromorphologique ou pour aider à cibler des mesures de conservation efficaces sur les lacs.

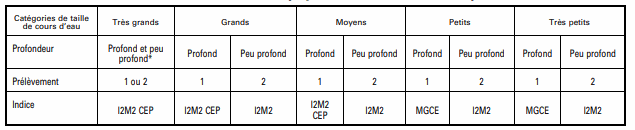

L'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique a été à nouveau modifié. Le nouvel arrêté en vigueur est l’arrêté du 9 octobre 2023. Il prend notamment en compte:

pour les cours d'eau, du nouvel indice invertébrés I2M2 Cours d’Eau Profonds et de l'indice phytoplancton IPHYGE

pour les plans d'eau, de l'Indice Macroinvertébrés Lacustres IML, l'Indice Biologique Diatomées Lac IBDL et L'indice spécifique à l'HYdroMOrphologie des lacs LHYMO

de nouveaux indices d'outre-mer (IRM, IDGF...)

Retrouvez l'arrêté sur légifrance https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048347187

AQUABIO a le plaisir de partager avec vous la nouvelle de la parution d’un nouveau guide sur la gestion des ripisylves conçu et écrit par deux de nos collèges (Mireille Boyer et Nadège Popoff) en collaboration avec Guillaume Piton de l’INRAE et à l’initiative du Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux Aquatiques (RRGMA) et de l’Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement (ARBE) de la région Sud.

Conçu en trois parties, ce guide présente d’abord un panorama des connaissances scientifiques et techniques puis explique le rôle des Plans Pluriannuels de Gestion de la Végétation (PPGV) avant de s’intéresser à certains des aspects pratiques les plus importants de leur mise en œuvre.

L’entretien des cours d’eau est présenté comme une gestion essentiellement écologique prenant en compte la sensibilité des habitats et des espèces, et une gestion forestière s’appuyant sur l’état et le devenir des arbres et des cordons boisés rivulaires. Nous espérons qu’il sera d’une aide précieuse pour les bureaux d’études et les techniciens de rivière chargés de définir ou de mettre en place ces programmes d’interventions.

Le guide est téléchargeable à cette adresse ICI (BOYER. M, POPOFF N. et PITON G., 2023. La gestion de la végétation dans le cadre de la compétence GEMAPI, Guide technique, Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, Collection technique, 106 p).

L'indice BECOME et son outil diagnostique sont parus en 2023 dans la revue Ecological Indicator. L'occasion d'interroger Frédéric Labat, notre responsable R&D et co-auteur de l'indice sur l'intérêt de ce nouvel indicateur.

Frédéric, peux-tu nous en dire plus sur cette publication?

J'ai co-écrit cet article avec Philippe Usseglio-Polatera, une référence internationale dans le domaine de la bioindication des milieux aquatiques. Une expérience très enrichissante! Après ma thèse sur les facteurs environnementaux déterminants des communautés des mares et étangs, je souhaitais profiter de la publication de l'indice pour améliorer sa fiabilité. J'ai proposé à Philippe un nouveau design statistique que j'avais commencé à éprouver dans un autre papier (Labat & Thiébaut, 2022). Le plus gros de notre travail a été de consolider, simplifier et clarifier cette démarche. L'objectif de ce papier n'était pas de vulgariser l'indice pour les gestionnaires, mais de valider l'indice et de proposer un nouveau design permettant à tout chercheur spécialiste en bioindication de développer des indices performants pour des écosystèmes très complexes, y compris en contexte majoritairement anthropisé. Même si le papier reste assez difficile à lire pour des non-spécialistes (comme tous les papiers sur les indices multimétriques modernes), l'indice est très facile à utiliser et à interpréter, grâce à l'interface web de calcul et à son outil diagnostique qui permet d'identifier les sources d'altération des communautés. Et il fonctionne partout en France métropolitaine (sauf en Corse), que le plan d'eau fasse 2m² ou 40ha, quel que soit son ombrage, qu'il soit connecté ou non à un cours d'eau, à 5m ou 3000m d'altitude.

Petit aperçu de la diversité des plans d'eau qui ont été échantillonnés pour développer l'indice

Quels sont les apports principaux de l'indice BECOME pour la bioindication des mares et des étangs à l'échelle internationale?

La bioindication des mares et étangs est un défi scientifique de taille. À l'exception de l'indice PSYM en Grande-Bretagne (Biggs et al., 2000), aucun indice de bioindication non cantonné à des aires géographiques et types restreints n'a pu être développé pour les mares ou les étangs (e.g. Menetrey et al., 2011, Trigal et al., 2008, Gernes & Helgen, 2002). Des équipes de recherche se sont déjà cassé les dents sur cette question (e.g. Bird et al., 2013), alors que l'on trouve profusion d'indices biologiques pour les cours d'eau ou les plus grands plans d'eau (e.g. Birk et al., 2012). Cette difficulté provient notamment de l'extrême diversité et du dynamisme de ces écosystèmes, et de l'importance significative de nombreux facteurs environnementaux sur les communautés (l'altitude, le climat, la géologie, la superficie, mais aussi l'ombrage, la profondeur moyenne, la connectivité...).

Cette complexité rend les approches typologiques (regrouper ces écosystèmes en types censés abriter des communautés identiques, ou au moins des valeurs de métriques équivalentes) assez hasardeuses, ou en tout cas trop imprécises pour obtenir un indicateur fiable. Si on veut obtenir un indice efficace avec une approche typologique, il faut multiplier les types et complexifier leur définition à un point que ça devient illisible pour les utilisateurs. De plus, c'est difficilement envisageable dans des régions anthropisées comme la France, de nombreux types ne disposant plus de site de référence. Il est donc d'usage de trouver un compromis en optant pour une typologie simplifiée qui caricature les écosystèmes, et qui grève la précision des indices. Ces typologies simplifiées ont des difficultés à prédire les communautés de référence (e.g. Jupke et al., 2023), ce qui peut poser des problèmes pour évaluer correctement l'état de conservation des écosystèmes.

Des modèles qui permettent de prédire avec précision les caractéristiques des communautés en situation de référence, quel que soit le contexte

J'ai donc décidé, à l'image des Britanniques, de m'affranchir de l'approche typologique en développant des modèles permettant de prédire avec précision les caractéristiques des communautés en situation de référence, quel que soit le contexte. Cette approche prédictive a été modernisée avec des outils statistiques récents, et consolidée en m'inspirant des démarches proposées pour développer l'I2M2 (l'indice invertébrébrés pour les cours d'eau français, Mondy et al., 2012). La précédente version de l'indice BECOME, qui reposait notamment sur une typologie plus précise que celle proposée pour les plans d'eau de la directive cadre sur l'eau, avait une efficacité de discrimination "DE" des sites dégradés de 62 %. Cela signifie que l'on avait 38 % de chances de considérer qu'un site dégradé ne l'était pas. Cette imprécision avait des conséquences opérationnelles, car elle pouvait conduire à des erreurs de gestion. Avec cette nouvelle version, il n'y a plus que 6% de chances de se tromper dans l'évaluation.

Résumé du design statistique utilisé pour concevoir l'indice BECOME et son outil diagnostique. Adapté de Labat et Usseglio-Polatera, 2023

Quels sont les apports de l'indice BECOME par rapport aux méthodes d'évaluation des mares et étangs utilisées en France?

Ces méthodes reposent toutes sur avis d'expert (IcoCAM, suivis d'amphibiens ou d'odonates...) ou consensus d'experts (indicateurs biologiques de RhoMéo...). Elles n'ont pas fait l'objet de validation statistique ni de publication dans des revues internationales permettant d'évaluer leur fiabilité. Elles permettent, dans le cas des mares et étangs, d'avoir une idée des communautés sur des groupes "parapluie" ou "phares" comme les Odonates, les Amphibiens ou les Coléoptères. L'utilité de tels groupes pour évaluer et gérer des écosystèmes reste très discutée dans la communauté scientifique (e.g. Andelman & Fagan, 2000 ; Lundberg & Arponen, 2022). Par exemple, ces méthodes ont tendance à faire dériver les pratiques de gestion : de nombreux gestionnaires considèrent qu'ils "restaurent" des mares lorsqu'ils mettent en place des mesures pour accueillir des amphibiens ou des libellules. Ce n'est pas de la restauration, mais de la réhabilitation d'une capacité d'accueil pour ces groupes. La restauration consiste à s'approcher d'un écosystème fonctionnel dépourvu de pressions anthropiques (Gann et al., 2019). Si gérer les mares et étangs, c'est faire en sorte qu'ils accueillent un cortège d'espèces à statut ou sympathiques, nous sommes encore loin de la restauration, qui est censée nous apporter un plus grand nombre de services écosystémiques, et des écosystèmes fonctionnels en bon état de conservation.

Cela ne veut pas dire que les indications fournies par ces méthodes sont fausses. Pendant deux décennies, les hydrobiologistes ont utilisé un indice qui ne reposerait que sur avis d'expert: l'IBGN. Mondy et al. ont démontré en 2012 que cet indice avait une DE de 62%, pas si mal pour un indice conçu pour réagir aux pollutions organiques! En comparaison, l'I2M2 (avec les valeurs seuil historiques) a une DE de 82%.

Un design statistique robuste est essentiel pour obtenir un indicateur fiable et opposable

Comment en arrive-t-on à un tel niveau de précision? En respectant quelques règles définies après des décennies d'expérience en bioindication dans le monde (cf. Hering et al., 2006): (1) on évalue un écart par rapport à des écosystèmes de référence (= sans ou très peu de pressions anthropiques, avec des modèles prédictifs ou une typologie définie d'après communautés ou métriques), (2) on s'assure que l'indice discrimine efficacement les sites dégradés (notre fameuse DE), (3) que la corrélation entre l'indice et les pressions est démontrée, (4) la combinaison de métriques qui composent l'indice est issue d'une sélection itérative permettant de choisir la combinaison la plus performante. Aucune méthode d'évaluation des mares et étangs utilisée en France ne respecte au moins un de ces quatre critères assurant une évaluation robuste, et on ignore tout de leur capacité à discriminer des pressions.

Un design statistique robuste est essentiel pour obtenir un indicateur fiable et opposable. Je ne remets pas en cause l'importance du jugement ou du consensus d'experts et de la connaissance empirique pour évaluer les écosystèmes. Celle-ci est même essentielle pour une démarche scientifique robuste (Nanglu et al., 2023). Mais faire de la science, c'est aussi "penser contre le cerveau" (G. Bachelard). L'évaluation d'un écosystème ne doit pas reposer exclusivement sur des jugements d'experts dépourvus de validation statistique. Les connaissances empiriques et théoriques restent indispensables pour identifier les sites qui échappent à l'efficacité d'indicateurs robustes, et apporter une plus-value dans l'interprétation des résultats

Quels sont les apports de l'indice BECOME par rapport aux indicateurs de la Directive Cadre sur l'Eau pour les plans d'eau français?

Les indicateurs DCE n'ont pas les mêmes objectifs que l'indice BECOME. Leur objectif premier est d'évaluer un état écologique sur des grands plans d'eau, généralement > 50 ha. Les protocoles qui permettent de calculer les indicateurs n'ont pas besoin de détecter des taxons rares, exotiques ou caractéristiques des mares et étangs pour évaluer un état de conservation. BECOME repose sur des protocoles qui permettent de détecter ces taxons pour évaluer l'état de conservation tout en restant représentatifs et reproductibles pour évaluer un état écologique (Labat et al., 2002a, Labat et al, 2022b).

De plus, les indicateurs DCE reposent sur une typologie de plans d'eau européenne très simplificatrice. Cela ne semble pas poser de problème pour évaluer un état écologique sur de grands plans d'eau. Mais plus le plan d'eau est petit, plus l'influence de facteurs environnementaux simplifiés ou non pris en compte par la typologie peut être élevée, ce qui peut altérer la précision des indicateurs DCE.

BECOME prend en compte des pressions biotiques internes, qui ont une influence fondamentale sur le fonctionnement des mares et étangs.

Enfin, BECOME prend en compte un plus grand nombre de pressions que les indices DCE, notamment les pressions "biotiques internes" comme les écrevisses et les poissons exotiques envahissants, les surpopulations d'oiseaux d'eau... Ces pressions ont une influence fondamentale sur le fonctionnement des mares et étangs, et déterminent l'efficacité des mesures de restauration (Abell, 2018 ; Tammeorg et al., 2023). C'est moins le cas sur les grands plans d'eau, en particulier lorsqu'ils sont profonds, et pour lesquels l'impact des pressions issues du bassin versant domine (Cooke et al., 2001). D'un autre côté, BECOME n'a pas été conçu pour répondre à des pressions plus spécifiques aux grands plans d'eau. Ainsi, l'indice DCE invertébrés plans d'eau IML (Dedieu & Verneaux, 2022) est sensible au marnage, afin d'évaluer l'état des grandes retenues artificielles marnantes, alors que BECOME est sensible à l'hydropériode, c'est à dire aux variations de niveau d'eau conduisant à des assecs sur des petits milieux ou des étangs vidangés.

Indices DCE et BECOME ne sont tout simplement pas conçus pour évaluer les mêmes écosystèmes ou répondre aux mêmes problématiques.

Enfin, un apport majeur de BECOME par rapport à tous les indicateurs plans d'eau utilisés en France (et ailleurs) est de proposer un outil diagnostique qui permet d'identifier et hiérarchiser les causes d'altération des communautés. Il permet de piloter des mesures de restauration de l'écosystème évalué. Parce qu'il repose sur des modèles statistiques robustes, il permet de mieux prioriser et négocier des changements de pratiques avec les gestionnaires et usagers du plan d'eau ou de son bassin versant (limiter le piétinement des berges, modifier les pratiques de pêche et d'empoissonnement, agir sur les sources de pollution ponctuelles ou diffuses ...).

As-tu un exemple illustrant comment l'outil permet de piloter la gestion de plans d'eau?

Voici un exemple d'évaluation de travaux de "re"naturation sur un réseau de plans d'eau. Il s'agit de plans d'eau interconnectés, légèrement empoissonnés en Cyprinidae, et dans un bassin versant où la pression de pâturage est assez élevée. On y trouve également un certain nombre de nichoirs artificiels pour les canards, ce qui peut provoquer des déséquilibres écologiques (Chaichana, 2009 ; Hansson et al., 2010). Tous ces étangs pâtissent de berges franchement verticales. Les travaux de renaturation ont consisté en un adoucissement des berges et reprofilage de la zone littorale sur les deux plus grands étangs. Il n'y a pas eu d'état initial avant travaux, les deux autres étangs servent donc ici de témoins. Même si ce n'est pas idéal, cette comparaison est possible grâce aux modèles prédictifs qui permettent de "recaler" toutes les métriques qui permettent de calculer l'indice et l'outil diagnostique sur la même échelle.

Même lorsque les travaux de restauration sont d'une efficacité relative, l'outil diagnostique permet de mettre en évidence que les actions menées n'ont pas été inutiles, et de définir quels sont les axes qui restent à améliorer.

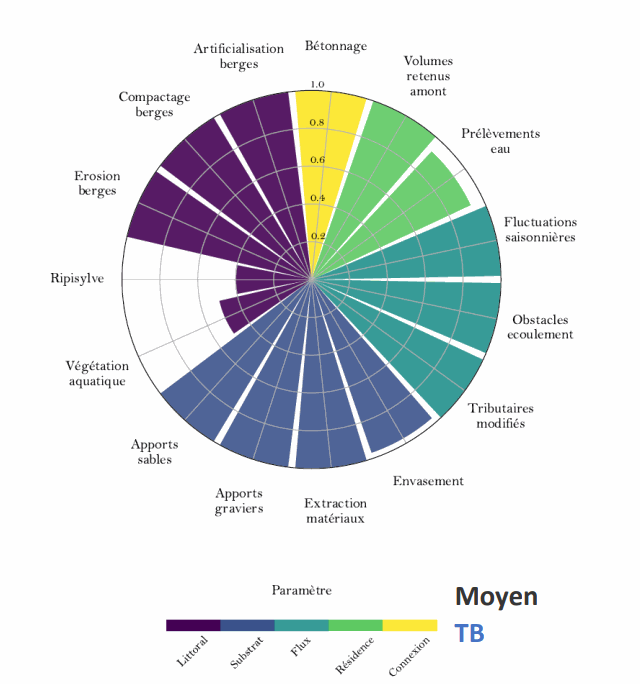

Les diagrammes radar de l'outil diagnostique BECOME indiquent que le gain des travaux de renaturation ( >70% du littoral restauré) a été notable sur l'étang renaturé 1, avec une très forte réduction des pressions morphologiques (altération de berge et du littoral). L'étang est en état moyen (BECOME = 0.75) alors que les trois autres sont en état passable (BECOME compris entre 0.43 et 0.56). Si les travaux de renaturation sur l'étang restauré 2 ont été suffisants (environ 50% du littoral restauré) pour réduire l'impact probable des pressions morphologiques en dessous du seuil de significativité (lignes rouges pointillées), le gain sur l'état global de l'étang renaturé 2 est peu significatif (même s'il obtient une note supérieure aux deux témoins). Ces travaux de renaturation sont donc une réussite en demi-teinte, parce que :

Aucune action n'a été menée pour réduire les intrants liés aux pratiques agricoles sur le bassin versant. Les prairies surpâturées sont identifiées ici comme la pression qui a le plus d'impact sur les communautés, en particulier sur les deux plus grands étangs qui drainent des bassins versants plus importants.

L'étang renaturé 2 est alimenté par les eaux des trois autres étangs (pression "polluants externes"), principalement polluées par les prairies surpâturées.

La présence de poissons, en particulier de cyprinidae, est également une pression notable qu'il aurait été souhaitable de réguler (désempoissonnement ou augmentation du stock de poissons piscivores).

Il est aussi possible d'observer d'autres pressions qu'il serait envisageable de mitiger sur ce réseau d'étangs, notamment :

L'étang renaturé 2 semble avoir un peuplement d'oiseau d'eau trop important. Cela peut être lié à l'état du plan d'eau (les grands plans d'eau altérés ont tendance à attirer de plus fortes populations d'oiseaux omnivores), mais aussi aux aménagements en faveur des oiseaux réalisés sur l'ensemble du réseau de plans d'eau.

L'étang témoin 2 possède une zone accessible au bétail, qui vient s'y abreuver. Cette zone abreuvoir présente un impact significatif sur les communautés.

Même lorsque les travaux de restauration sont d'une efficacité relative, l'outil diagnostique permet de mettre en évidence que les actions menées n'ont pas été inutiles, et de définir quels sont les axes qui restent à améliorer.

Etang témoin 1 : BECOME = 0.51 (état passable)

L'indice BECOME et son outil diagnostique permettent donc d'évaluer les mares et les étangs, d'identifier les sources d'altération quand elles existent et de suivre l'efficacité de chaque mesure de mitigation de ces sources d'altération. Ce sont des outils idéaux pour élaborer et faire évoluer un plan de gestion.

L'indice BECOME est issu du projet BIOME (Bioindication Mares et Etangs), financé par Aquabio de 2012 à 2023, et une initiative PME biodiversité avec l'ADEME et la FDAAPPMA33 de 2016 à 2018.

Sources bibliographiques

Birk S., Bonne W., Borja A., Brucet S., Courrat A., Poikane S., Solimini A., Van de Bund W., Zampoukas N. & Hering D., 2012. - Three hundred ways to assess Europe’s surface waters: An almost complete overview of biological methods to implement the Water Framework Directive. Ecological Indicators, 18, p. 31‑41.

Notre indice BECOME (Bioindication des ECOsystèmes Mares et Etangs) a été révisé fin 2020. Plus sensible aux pressions, il prend également mieux en compte l’état conservatoire des sites.

Cette fin d'année voit la mise en place d’une nouvelle version de notre indice BECOME, dans le cadre de notre démarche habituelle d’amélioration continue. Cette révision a été rendue possible grâce à :

Un jeu de données plus important, récolté dans le cadre d’études commandées par des clients qui nous ont fait confiance, et d’une campagne R&D complémentaire sur des plans d’eau d’altitude pour consolider l’indice au-delà de 1200m,

Une quantification des pressions, qui nous a permis de croiser pressions et 349 métriques candidates,

Une thèse en cours sur les plans d’eau peu profonds à l’Université de Rennes 1, qui nous a alimenté en nouvelles idées, et nous a apporté des éclairages souvent différents sur nos résultats.

L’indice suit désormais toutes les recommandations des indices multimétriques d’intégrité biologique IBI(Hering et al., 2006). Il permet donc de quantifier un niveau d’altération par rapport à une situation de référence (Figure 1).

.png?access_token=a3762de2-acc6-4cd8-9f64-a7735a01c0de)

Figure 1 : Sensibilité de BECOME à un gradient de pressions

0 = aucune pression constatée à 4 : cocktail d’au moins 3 pressions très fortes.

Source : Aquabio

L’indice est désormais composé de 10 métriques et permet toujours d’évaluer les fonctions bio-écologiques majeures apportées par les macrophytes et les invertébrés. Parmi les nouveautés, 2 métriques de conservation, qui contribuent à l’originalité de l’indice, cet aspect n’étant généralement pas intégré dans les IBI :

Le premier repose sur la fréquence des taxons invertébrés récoltés par nos soins sur plus de 1000 stations de milieux aquatiques variées,

Le second correspond à une mesure de déviation du cortège floristique attendu, largement inspirée des travaux d’Oberdorff et al., 2001 pour l’indice poisson rivière IPR.

Vous trouverez plus d’informations sur la nouvelle version de l'indice BECOME du côté de notre coin des experts.

La mise à disposition de cette nouvelle version est disponible sur l’interface web dédiée .

Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions sur cette mise à jour ou pour toute autre problématique plan d'eau à l'adresse suivante : plan.deau@aquabio-conseil.com.

Bibliographie :

Labat F., 2017a. – A new method to estimate aquatic invertebrate diversity in French shallow lakes and ponds. Ecological Indicators, 81 : 401‑408 doi : 10.1016/j.ecolind.2017.05.073.

Labat F., Auzeric E., Courte M., Fernandez N., Gaillard D., Grac C., Lambert J., Meyer A., Moreau A., Poujardieu B. & Tarozzi N., 2019. – Nouvelles localités de Tricholeiochiton fagesii (Guinard, 1879) en France [Trichoptera, Hydroptilidae]. Ephemera, 20 (2) : 107‑112.

En 2022, nous avons soumis trois articles parus dans des revues internationales à comité de lecture ainsi qu'un article dans une revue régionale à comité de lecture.

Publier dans de telles revues nous permet de transmettre connaissances et outils à la communauté scientifique ainsi qu'aux acteurs des écosystèmes que nous étudions, mais également de faire valider nos travaux de manière indépendante par des spécialistes du domaine. Ainsi, cette démarche permet de démontrer la fiabilité de nos travaux de recherche.

Les trois articles publiés dans des revues internationales sont tous associés à notre projet de recherche BIOME (BIOindication Mares et Etangs, financé par aquabio, une IPME biodiversité pilotée par l'ADEME, et la FDAAPPMA de Gironde), fruit de dix ans de travaux de recherche et de données récoltées sur plus de 300 plans d'eau de France continentale, visant à développer un indice pour les mares et étangs (plans d'eau peu profonds jusqu'à 50 ha): l'indice BECOME (Bioévaluation des ECOsystèmes Mares et Etangs).

Les deux articles dont nous discuterons ici ont été rédigés dans le cadre d'une thèse sous la direction de Christophe Piscart et Gabrielle Thiébaut (Université de Rennes 1 & CNRS). Ils proposent deux protocoles à utiliser pour suivre les macrophytes et les invertébrés des mares et étangs. Ces protocoles sont comparés à d'autres méthodes d'échantillonnage. Sont présentés également dans les articles quelques résultats permettant de mieux comprendre les facteurs environnementaux qui expliquent la distribution ou la structure des communautés. Nous allons discuter de l'efficacité de ces protocoles à la lumière de résultats obtenus sur le lac de Bourdouze en Auvergne (données non publiées). Ces deux articles sont disponibles sur demande sur la page researchgate du premier auteur.

La publication de ces articles s'inscrit dans une démarche finalement assez originale dans le domaine de la bioindication, car toutes les étapes font l'objet d'une validation indépendante par des pairs. Aucun autre indicateur ou protocole appliquable en France basé sur les macrophytes et les invertébrés des petits plans d'eau n'a fait l'objet d'une validation scientifique indépendante.

Le protocole invertébrés S3i, pour suivre les communautés d'invertébrés des mares et étangs.

Labat F., Piscart C. & Thiebaut G., 2022a. – Invertebrates in small shallow lakes and ponds: a new sampling method to study the influence of environmental factors on their communities. Aquatic Ecology, 56 doi : 10.1007/s10452-021-09939-1.

Le protocole invertébrés a été conçu pour obtenir l'image la plus représentative possible de la communauté en place en réalisant un minimum d'échantillons - et donc avec un coût minimal -. La résolution taxonomique (choix d'identifier certains groupes au genre ou à la famille), également déterminante pour le temps d'analyse, donc le coût du suivi, est issue de travaux déjà publiés en 2017 (Labat, 2017). Ainsi, contrairement au protocole associé à l'indice DCE IML (Dedieu & Verneaux, 2019, adapté aux plans d'eau DCE, généralement >50ha, mais certains plans d'eau des réseaux de suivi font moins de 50 ha et sont assimilables à des étangs), nous avons fait le choix de ne pas identifier les Chironomidae au genre. Toutefois, la richesse totale obtenue est très fortement corrélée à la richesse specifique tous groupes confondus, incluant les Chironomidae (Labat, 2017). Le temps d'analyse est ainsi de 1-3 jours pour BECOME, de 2-3 semaines pour l'IML, selon l'expérience des opérateurs, pour un temps d'échantillonnage comparable.

Les résultats de notre article de 2022 mettent notamment en évidence que la végétation littorale (<20cm de profondeur) est une zone d'accueil fondamentale pour la majorité des invertébrés. Ce résultat a des conséquences importantes dans le choix de la méthode à sélectionner pour évaluer un plan d'eau. Ainsi, le protocole IML exclut ces habitats littoraux, d'après une supposée variabilité de ces habitats. Cependant, les publications sur lesquelles reposent ce choix (Brodersen, 1995 ; Scheifhacken et al., 2007) n'ont analysé que la variabilité des habitats non végétalisés sur de très grands plans d'eau (avec un fort impact du vent). Ces habitats sont très pauvres donc statistiquement très variables, ce qui n'est pas le cas des habitats végétalisés, en particulier dans les petits plans d'eau. Par conséquent, appliquer le protocole DCE indice "IML" sur un plan d'eau peu profond de moins de 50 ha peut ne pas permettre d'obtenir une image représentative de la faune caractéristique de ces milieux, qui se réfugie principalement dans ces habitats rivulaires. Cela peut être problématique si on s'intéresse à l'intérêt patrimonial d'un plan d'eau peu profond (ce n'est pas l'objectif de l'IML), ou à certains impacts de pressions comme l'empoissonnement (non considérée par la DCE), cette pratique étant connue pour avoir un impact très important sur le fonctionnement de ces milieux (Moss et al., 1997 ; Scheffer, 2004 ) et sur les espèces les plus caractéristiques des mares et étangs (Labat, 2021 ; Nieoczym et al., 2023). Au contraire, exclure ces habitats et identifier les Chironomidae peut être une force pour évaluer l'impact d'autres pressions sur des grands plans d'eau : tous ces plans d'eau étant peuplés par des poissons, exclure une bonne partie des invertébrés nageurs sensibles à la prédation piscicole et s'intéresser plus en détail à un groupe qui l'est peu peut permettre de s'affranchir plus facilement de ce facteur.

Ainsi, si l'on compare les richesses taxonomiques observées avec trois protocoles (IML, S3i et ICOCAM, protocole utilisé pour évaluer l'état de conservation de certaines mares en France à partir des Coléoptères aquatiques (Picard, 2016)) sur le lac de Bourdouze, plans d'eau peu profond de 19 ha, on observe que la faune caractéristique des milieux stagnants (Coleoptera, Heteroptera et Odonata) est moins riche avec l'IML (Figure 1). Celui-ci est plus performant pour les Trichoptères : c'est lié à la différence de période d'échantillonnage, début du printemps pour l'IML, été pour S3i, la majorité des Trichoptères en plans d'eau émergeant en général au printemps. La richesse en Chironomidae d'après l'IML est de 18 taxons, ce qui correspond à 26% de la richesse totale. L'indice ICOCAM, en ne considérant que les Coléoptères aquatiques (ici, nous n'avons capturé qu'une seule espèce par genre) est très peu informatif sur un plan d'eau de grande taille comme Bourdouze (10% de la richesse totale). Nous avons donc trois protocoles aux objectifs très différents, adaptés à des milieux bien spécifiques, avec des indicateurs associés qui ne sont probablement pas sensibles de la même manière aux pressions. L'indice ICOCAM, qui ne s'intéresse qu'aux Coléoptères, est probablement plus sensible à la présence de poissons, et moins sensibles aux autres pressions (faute de publication sur l'ICOCAM, il n'est pas possible de s'assurer de la relation entre pressions et indice). L'indice BECOME (protocole S3i) est sensible à une très large gamme de pressions (Labat & Usseglio-Polatera, in prep.), mais n'est pas conçu pour évaluer l'effet du marnage des grandes retenues comme l'IML.

Il convient donc de bien choisir le protocole le plus adapté au milieu et aux questions posées.

Figure 1 : comparaison des richesses taxonomiques par grands groupes d'invertébrés obtenus avec les protocoles IML et S3i. Les résultats ICOCAM ont été déduits de la liste complète issue des deux protocoles. Les niveaux taxonomiques ont été harmonisés pour faciliter la comparaison

Le protocole macrophytes S3m, pour suivre les communautés de macrophytes des mares et étangs.

Dans cet article, nous démontrons la flexibilité du protocole S3m, que nous avons pu appliquer sur des plans d'eau de 1m² à 42 ha. Nous obtenons des résultats globalement équivalents à des méthodes par quadrat ou par cartographie, avec toutefois des temps d'échantillonnage beaucoup plus courts, et une meilleure capacité à détecter les espèces rares ou exotiques que les méthodes par transects ou quadrats. Il s'agit donc d'un protocole rapide plus adapté à la gestion conservatoire que les protocoles IBML et IBEM par exemple. Ainsi, si nous comparons les résultats obtenus sur le lac de Bourdouze avec le protocole S3m et IBML (Figure 2), le protocole S3m permet d'obtenir une richesse taxonomique et un nombre d'espèces protégées au niveau national plus élevés qu'avec le protocole IBML, avec un temps sensiblement inférieur pour le protocole S3m (sur des plans d'eau de beaucoup plus grande taille, le temps de relevé du protocole IBML serait bien évidemment plus court!). Là encore, nous avons deux protocoles aux objectifs bien différents : l'objectif du protocole IBML est d'obtenir un état "trophique", il convient juste de relever suffisamment de taxons avec un profil écologique pour calculer un IBML, ce qui est assez "facile" à obtenir sur des grands plans d'eau, naturellement plus riches en espèce. L'objectif du protocole S3m est d'évaluer un état de conservation et un état écologique (dont trophique) face à un plus large panel de pressions (indice BECOME, volet macrophytes), et d'évaluer l'efficacité des mesures de gestion sur l'intérêt conservatoire ou le fonctionnement du plan d'eau. La pression d'échantillonnage est adaptée pour récolter un maximum d'information (en un minimum de temps), ce qui est fondamental pour des petits plans d'eau, naturellement plus pauvres en espèces (Labat et al., 2021). Il convient donc là encore de sélectionner le protocole d'échantillonnage le plus adapté pour répondre aux questions posées.

Rédigé par Frédéric Labat le 06/01/2023

Frédéric Labat, notre responsable R&D, a obtenu son doctorat en décembre 2021 sur les facteurs environnementaux déterminants des communautés d’invertébrés et de macrophytes des mares et étangs de France continentale. L’occasion de dresser un bilan de l’avancée de nos travaux sur le suivi et la bioindication des mares et étangs

Frédéric, quels sont les apports principaux de ta thèse ?

Ma thèse porte sur deux grands sujets : d’une part, je propose deux « nouveaux » protocoles d’échantillonnages des macrophytes et des invertébrés (ceux qui permettent de calculer notre indice BECOME) applicables aux plans d’eau peu profonds de 1m² à 50ha (tous ceux très peu ou pas suivis par la Directive Cadre sur l’eau) et je les compare avec différentes stratégies d’échantillonnage inspirées de protocoles existants, et d’autre part, à partir de ces nouveaux protocoles, je mets en évidence les facteurs environnementaux (comme le climat, l’altitude, ou encore la taille du plan d’eau) qui influencent les communautés (leur composition, leur richesse, leur intérêt patrimonial…). Ces deux protocoles ont été publiés dans les revues internationales Biodiversity and Conservation et Aquatic Ecology.

Plus de 300 plans d'eau dans une grande diversité de situations ont été échantillonnés en France pour concevoir l'indice.

Rédiger des articles sur des protocoles d’échantillonnage est assez rare. Quel est l’intérêt ?

En effet, c’est assez rare. Cela peut s’expliquer principalement par le coût expérimental que cela requiert : tester des protocoles est très chronophage. La validation méthodologique est donc souvent réalisée de manière implicite à partir de résultats obtenus a posteriori. On considère souvent que le protocole est valide lorsque les indices qui en sont issus discriminent bien des pressions. Pourtant ce n’est pas toujours suffisant, d’autant que l’on a tendance à appliquer ces protocoles pour des questions différentes de celles pour lesquelles ils ont été originellement conçus. Ainsi, on ne sait pas si le protocole IBEM, largement utilisé en dehors de son champ d'application, est robuste pour obtenir une image représentative de la richesse de tous les invertébrés, de la richesse spécifique en Coléoptères, ou des abondances de chaque taxon à l'échelle du plan d'eau. Les conclusions issues de protocoles non validés ou sortis de leur champ d'application d'origine peuvent donc être trompeuses. Tester des protocoles et les comparer à d’autres permet de mieux comprendre la qualité de la donnée récoltée, les limites de chaque protocole pour répondre aux questions posées, et leur influence sur les conclusions que l’on peut tirer des résultats. Ainsi, je démontre pour les macrophytes que l’utilisation de transects pour suivre les macrophytes est efficace pour calculer un indice d’état trophique, mais est très chronophage, et permet mal de détecter des espèces rares ou exotiques et ne donne pas une image représentative de la structure de la communauté. Pour les invertébrés nous avons notamment démontré que les stratégies d'échantillonnage IBEM et dérivés, parce qu'elles négligent la vase, un habitat pauvre en espèces mais souvent dominant, ne permettent pas d'avoir une image représentative de la structure des communautés d'invertébrés ou des traits bio-écologiques (ce n'était pas le but de l'IBEM). Nous avons donc testé et publié nos deux protocoles, dont l’objet principal est de récolter une donnée représentative et reproductible en un minimum de temps, permettant d’évaluer l’état écologique des mares et étangs dans les règles de l’art, mais également leur état de conservation. Leur publication dans des revues internationales est une garantie de la qualité de ces deux protocoles.

Représentation schématique des relations mises en évidence entre facteurs environnementaux déterminants et communautés de macrophytes et d’invertébrés

Pourquoi étudier les facteurs environnementaux déterminants des communautés ?

D’abord pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes mares et étangs. Mais pas seulement ! Identifier les facteurs qui influencent les communautés est fondamental dans la construction des indices, car cela permet de repérer quels sont les facteurs environnementaux à prendre en compte pour « s’affranchir » de leur influence. Par exemple, la richesse floristique est très fortement corrélée à la superficie du plan d’eau, mais est aussi influencée par l’altitude. Il faut donc soit définir une typologie de plan d’eau adaptée, pour laquelle sera attribuée des valeurs de référence de chaque métrique/indice (par exemple petit plan d’eau de plaine vs grand plan d’eau de montagne), soit créer des modèles permettant de prédire des valeurs de référence en fonction de ces facteurs déterminants. L'approche typologique, qui est celle retenue en France pour la directive cadre sur l'eau, est plus simple à mettre en œuvre, mais a tendance à caricaturer l’influence des facteurs environnementaux déterminants, et ne peut pas tous les prendre en compte. Mes travaux démontrent que l’altitude, la superficie, la distance à la source, le climat, la géologie sont des facteurs majeurs à prendre en compte dans la construction d’indices pour les mares et étangs. Pourtant, nombre d’entre eux n'ont pas été pris en compte dans les indices utilisés en France ou dans les pays limitrophes. Cela a probablement des conséquences sur la qualité des évaluations réalisées, et peut conduire à des stratégies de gestion non adaptées.

Quand l’indice BECOME sera-t-il publié ?

C’est en cours ! Un article sur les indices trophiques et sur la méthode prédictive que j’ai développée va être soumis au cours du mois de mai 2022. Cet article s'inscrit dans une nouvelle révision de l’indice, que j'espère soumettre avant fin 2022. Il suit toujours les préconisations de Hering et al., 2017, mais bascule d’un modèle principalement basé sur une typologie à un modèle purement prédictif. La nouvelle version, avec (presque) les mêmes métriques, répond à une plus large gamme de pressions et est plus sensible à ces pressions.

Le nouvel indice sera associé à un outil diagnostique permettant d’identifier quelles sont les pressions responsables de l’altération de l’indice multimétrique (par exemple la présence de poissons exotiques, d'un cours d'eau dégradé, une surpopulation d’oiseaux d’eau, du bétail qui accède au plan d’eau, des pratiques agricoles non vertueuses ou une trop forte urbanisation sur le bassin versant…).

As-tu fait d'autres découvertes à l'occasion de cette révision ?

Cette révision m'a permis de tester près de 800 métriques associées à plusieurs centaines de modèles prédictifs.

J'ai donc pu étudier le comportement des métriques ou groupes utilisés dans des indices utilisés par les gestionnaires. Par exemple, les Coléoptères sans modèle prédictif (utilisés dans l'ICOCAM) sont peu pertinents pour évaluer l'état des petits plans d'eau en général, sauf si on s'intéresse spécifiquement à l'impact des poissons sur les mares et étangs, car la présence de poissons "écrase" les impacts d'autres pressions qui pourraient être observés. Mais si on prend en compte la connectivité du plan d'eau à un cours d'eau (qui conditionne la présence "naturelle" de poissons), la taille du bassin versant (qui conditionne notamment la nature du peuplement piscicole), l'altitude, le climat, la superficie, l'ombrage, la profondeur moyenne et la géologie, alors les Coléoptères deviennent un bioindicateur très performant. Les odonates, qui sont souvent les seuls invertébrés à être suivis pour évaluer les mares, ne sont pas mieux lotis. Sans modèle prédictif, ils ne discriminent correctement aucune pression. Là encore, il faut prendre en compte neuf facteurs environnementaux pour obtenir de bons résultats! Dans l'article en cours de soumission, je démontre que l'IBML, développé pour les grands plans d'eau, est très faiblement corrélé au phosphore total. Ce n'est donc pas un indice trophique au sens strict du terme, en tout cas pour les petits plans d'eau. Toutefois, j'y démontre aussi que l'IBML (associé à un modèle prédictif!) est un des indices les plus performants pour discriminer les pressions. Les gestionnaires qui ont opté pour l'IBML pour évaluer un plan d'eau peu profond de moins de 50ha ont donc pu avoir tendance à diminuer les sources de nutriments en cas de mauvais IBML, alors que son altération pouvait être liée à d'autres sources de perturbation. Ces résultats soulignent l'importance pour un gestionnaire de choisir des outils dont l'application aux milieux étudiés a été validée. La publication de ces outils dans des revues internationales devrait être plus souvent exigée. Elle permet une validation indépendante par des chercheurs spécialistes du domaine, et de trouver des informations transparentes assurant une bonne utilisation et une bonne compréhension de l'outil.

J'ai également vérifié s'il était possible de proposer aux gestionnaires et à la société une version allégée de l'outil (avec des résolutions taxonomiques plus basses, à la famille pour les invertébrés, au genre pour les plantes, et sans estimation des abondances ou des recouvrements) dans l'esprit des sciences participatives. Les résultats ne sont guère satisfaisants, aucune métrique dérivée de cette approche ne discrimine des pressions. Pas le choix! Pour diagnostiquer convenablement une mare ou un étang, il faut des opérateurs aux compétences taxonomiques élevées et formés aux protocoles d'échantillonnages. Nous proposons donc des formations pour atteindre cet objectif. Ainsi, cette semaine, je forme à l'échantillonnage une doctorante qui travaille sur l'évaluation de la restauration de mares à l'échelle de l'Europe.

Hering, D., Feld, C.K., Moog, O., Ofenböck, T., 2006. Cook book for the development of a Multimetric Index for biological condition of aquatic ecosystems: Experiences from the European AQEM and STAR projects and related initiatives. Hydrobiologia 566, 311–324. https://doi.org/10.1007/s10750-006-0087-2

Labat, F., Thiébaut, G., Piscart, C., 2021. Principal Determinants of Aquatic Macrophyte Communities in Least-Impacted Small Shallow Lakes in France. Water 13, 609. https://doi.org/10.3390/w13050609

Labat, F., Piscart, C., Thiebaut, G., 2022a. Invertebrates in small shallow lakes and ponds: a new sampling method to study the influence of environmental factors on their communities. Aquatic Ecology 56. https://doi.org/10.1007/s10452-021-09939-1

Labat, F., Thiébaut, G., Piscart, C., 2022b. A new method for monitoring macrophyte communities in small shallow lakes and ponds. Biodiversity and Conservation 20. https://doi.org/10.1007/s10531-022-02416-7

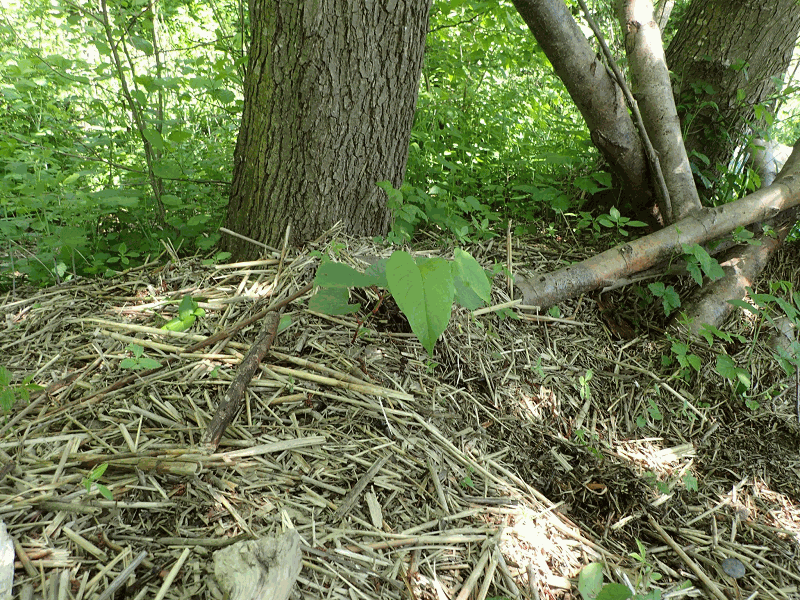

Les propriétés attribuées aux espèces végétales invasives laissent souvent supposer que seuls des moyens très lourds peuvent permettre de les gérer et que sans cela il est trop tard ou inutile d’intervenir. Pourtant la technique manuelle dite du “déterrage précoce” testée la première fois au début des années 2000, a aujourd’hui fait ses preuves. Elle consiste à retirer à l’aide d’un piochon, l’intégralité du système aérien et souterrain des nouvelles plantules issues de la dispersion de graines ou de propagules végétatifs. Ces campagnes annuelles menées par des opérateurs de terrain qui suivent les cours d’eau empêchent ainsi l’installation des plantes sur de nouveaux sites. Ils existent des retours d’expérience depuis 2013 de cette technique utilisée en Savoie.

Laisse du lac du Bourget en Savoie composés de fragments de tiges flottées de roseaux et de rhizomes de renouées.

La plantule avec le fragment de rhizome a pu être extraite manuellement. C'est la technique du "déterrage précoce".

Grâce à cette action menée tous les ans, les renouées ne peuvent plus coloniser de nouveaux sites du littoral.

La technique nécessite de parcourir les berges des cours d’eau ou des lacs pour identifier et repérer les plantules, qui par définition sont très petites.

Elle peut concerner de nombreuses espèces faciles à identifier au stade plantules /jeune plant sans gros risque de confusion après une formation des opérateurs comme le buddleia, l’érable negundo, le platane, les renouées asiatiques, …

Il s’agit de parcours tout terrain, qui nécessitent un certain engagement physique pour affronter les zones embroussaillées, les berges accidentées, les traversées de cours d’eau, etc. mais aussi une grande attention au milieu pour repérer les plantules. Il est souvent difficile de former de telles équipes, qui fonctionnent généralement en binôme (un par berge). Le binôme doit en effet être autonome et capable de s’adapter aux nombreuses difficultés d’arpentage du milieu.

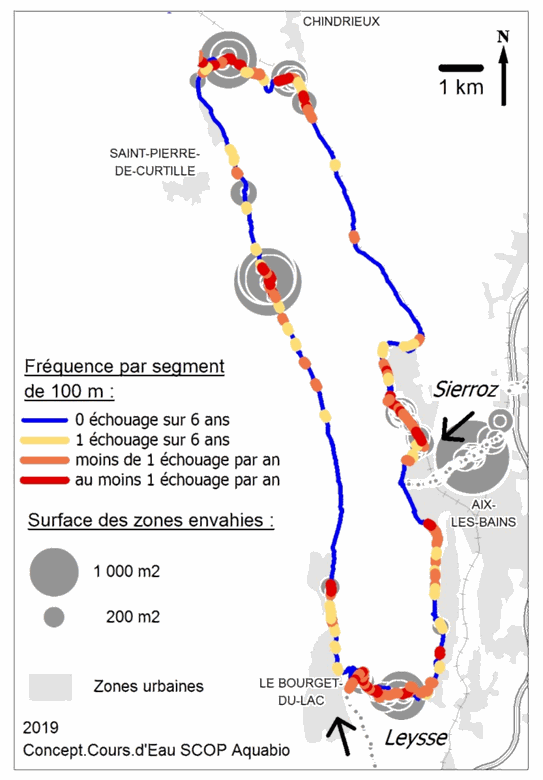

La carte ci-dessous montre les échouages de renouées, qui ont pu être éliminés, grâce aux campagnes annuelles de terrain entre 2013 et 2018. Il existe des zones préférentielles d’échouages en relation avec les zones de production, les vents dominants et le type de substrat. Les berges entièrement enrochées et la côte rocheuse sont ainsi moins facilement colonisées que les plages de sables et galets. Les échouages ont surtout lieu sur des secteurs déjà colonisés, et les campagnes permettent de ralentir la progression de l’espèce sur ces sites. Par ailleurs, 7 % du littoral du lac a pu être préservé de toute colonisation par les renouées grâce au déterrage précoce. Le coût de ces opérations rapporté au nombre de plantules enlevés s’élève à 260 €HT, un prix bien faible quand on pense au coût de traitement mécanique des zones une fois envahies, allant entre 80 à 200 €HT par m².

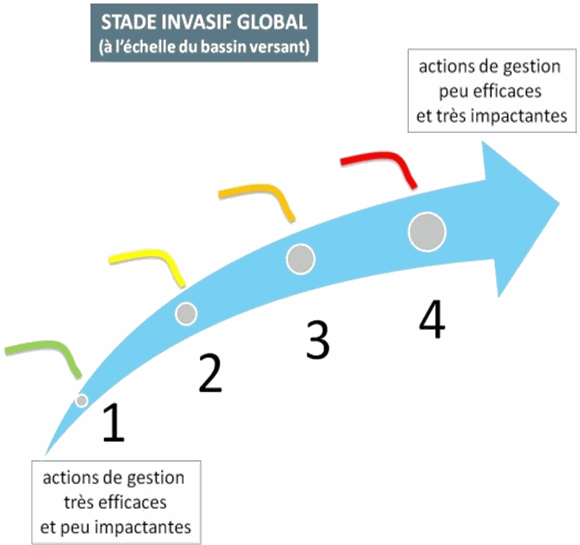

Dimensionner les campagnes de déterrage précoce sur un réseau hydrographique complet implique d’avoir fait au préalable un état des lieux et un diagnostic complet de celui-ci pour identifier les fronts de colonisation sur lesquels se concentreront les prospections. Pour cela, toutes les stations envahies sont géolocalisées et leur superficie mesurée. Le nombre de stations et la superficie totale envahies permettent ensuite de calculer un stade invasif grâce à des abaques. Le déterrage précoce n’est pas conseillé au stade 4.

Echelle des stades invasifs ; le déterrage précoce est recommandé aux stades 1,2 et 3.

Pour en savoir plus sur cette thématique, consultez notre page dédiée à notre activité espèces invasives. N'hésitez pas également à contacter Mireille Boyer mireille.boyer@aquabio-conseil.com.

Le dernier article de ma thèse, qui vient de paraître dans la revue Biodiversity and Conservation, donne quelques éléments : les méthodes par transect, largement utilisées, sont fiables pour calculer un indice trophique (leur usage principal), mais plus coûteuses et moins performantes (même avec une pression d'échantillonnage élevée) pour détecter les espèces rares, exotiques ou évaluer les recouvrements/la structure des communautés végétales.

Le coupable? La répartition en patch des herbiers, qui limite l'efficacité des techniques de sous-échantillonnage.

Je propose un protocole simple, rapide, et reproductible (celui permettant de calculer notre indice BECOME), permettant d'évaluer l'état écologique, l'état de conservation des mares et étangs, ou de détecter précocement des espèces exotiques envahissantes, condition indispensable pour contrôler leur propagation.

A partir de ce protocole, j'y démontre également l'impact des écrevisses exotiques et des poissons sur l'intérêt conservatoire des communautés de macrophytes.

Retrouvez l'article ICI

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter notre responsable R&D, Frédéric Labat (frédéric.labat@aquabio-conseil.com).

La retenue aval

Dans le cadre des appels à projet ICRA, nous avons étudié l'impact cumulé de 2 retenues sur un cours d'eau, au sein d'un consortium réunissant le SYCOPARC, le laboratoire LIVE et l’ENGEES de Strasbourg, le laboratoire CEDETE, le CEREMA et Aquabio. Ce consortium nous a permis d'aborder la question complexe de l'impact cumulé des retenues au sein d'une équipe transdisciplinaire, aux approches diversifiées, avec des moyens plus importants que ceux initialement prévus dans le cadre des appels à projet (participation financière de chaque membre du consortium).

Les résultats de nos suivis, qui nous ont réservé quelques surprises, ont été présentés à l'OFB à Vincennes en novembre 2021.

En voici les faits saillants :

(1) L’étude a été réalisée sur un bassin versant avec très peu de pressions anthropiques (= peu de facteurs confondants, idéal pour identifier les impacts des retenues)

(2) L'impact cumulé intègre une retenue amont en série, et une retenue aval en dérivation

(3) D’après la bibliographie et la thermie réalisée en continu, l’impact attendu le plus fort concerne la retenue amont

(4) Les indices biologiques cours d’eau diatomées et invertébrés contredisent cette hypothèse (avec un très faible niveau de certitude) une très légère amélioration de l’état du cours d’eau entre les 2 retenues, et une légère altération en aval de la retenue aval

(5) Notre indice BECOME (Bioévaluation des ECOsystèmes Mares et Etangs) indique que la retenue amont est en état moyen, et la retenue aval en mauvais état (berges verticales artificielles, forte activité de pêche & empoissonnement en cyprinidae) , conduisant à un état turbide.

Résultats de l'indice BECOME et de ses sous-métriques pour la retenue aval, indiquant une altération majeure de la diversité, des fonctions et de l'intérêt conservatoire de la retenue aval

(6) L’analyse fonctionnelle des traits invertébrés, des guildes et de l’autoécologie des diatomées en cours d’eau confirment (a) la légère amélioration du cours d'eau entre les 2 retenues (en lien probable avec l'hypothèse de la perturbation intermédiaire), et l’altération du cours d'eau en aval, (b) la contamination du réseau trophique par le phytoplancton et autres particules fines en suspension en provenance de la retenue aval.

L'analyse des guildes de diatomées indique une contamination du cours d'eau en aval par des diatomées planctoniques, et une plus forte fréquence relative des diatomées motiles, indice d'un colmatage.

Cette contamination est confirmée par l'analyse des traits alimentaires des invertébrés, avec une plus forte fréquence relative des invertébrés filtreurs.

(7) En conclusion, l’état fonctionnel écologique d’une retenue (en lien avec sa conception et ses usages) peut avoir plus d’impact sur les cours d’eau que sa position dans le bassin versant et son effet sur la thermie du cours d’eau.

(8) Quand effacer une retenue n’est pas possible ou pas souhaitable, améliorer sa fonctionnalité – avec l'aide de l’indice BECOME qui permet d’évaluer et comprendre son fonctionnement, ses sources de dysfonctionnement et proposer des solutions durables fondées sur le fonctionnement spécifique des plans d'eau peu profonds - peut permettre de limiter son impact sur le cours d’eau associé, et favoriser l'installation ou le maintien d'une faune et d'une flore à intérêt patrimonial dans la retenue.

L'article "Principal determinants of aquatic macrophyte communities in least-impacted small shallow lakes in France" vient de paraitre dans la revue Waters en open access. Il porte sur les petits plans d'eau peu profonds qui accueillent une biodiversité exceptionnellement élevée et originale, fournissant de nombreux services écosystémiques. Leur petite taille les rend particulièrement vulnérables aux activités anthropiques, qui provoquent un basculement vers des états turbides dysfonctionnels et induisent une perte de services et de biodiversité.

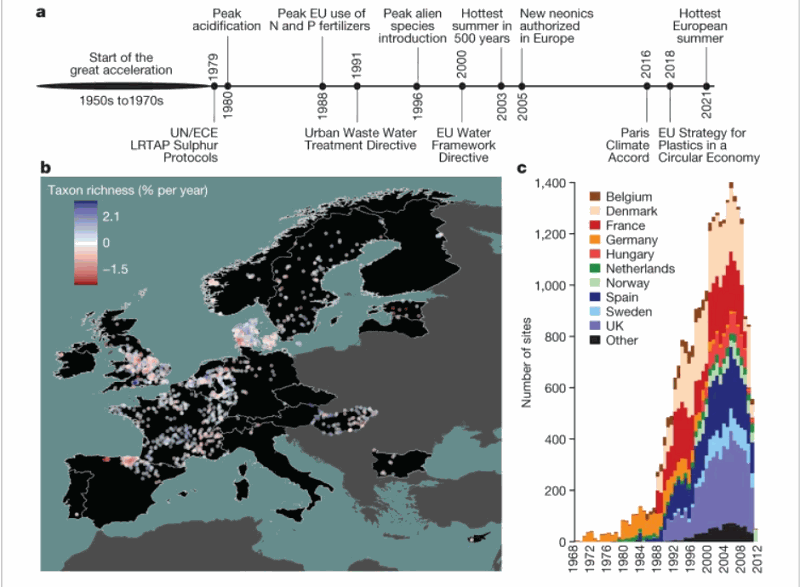

Dans cette étude, les relations entre les facteurs environnementaux et les communautés de macrophytes on été étudiées. Les macrophytes jouent un rôle crucial dans le maintien des états clairs fonctionnels. Une meilleure compréhension des facteurs déterminant la composition et la richesse des communautés végétales aquatiques en situation de référence peut être utile pour protéger ces plans d'eau peu profonds. Les communautés de macrophytes et les données chimiques, climatiques et morphologiques de 89 petits lacs peu profonds francais ont été étudiées . L'analyse de regroupement hiérarchique a montré une séparation claire de quatre assemblages de macrophytes fortement associés à la minéralisation. Les facteurs déterminants identifiés par l'analyse db-RDA sont, par ordre d'importance, la géologie, la distance à la source (DIS, un proxy de la connectivité avec les hydrosystèmes fluviaux), la superficie, le climat et l'hydropériode (permanence de l'eau). Étonnamment, à l'échelle nationale, le climat et l'hydropériode filtrent faiblement la composition des macrophytes. La géologie et la DIS sont les principaux déterminants de la composition de la communauté, tandis que la superficie détermine la richesse floristique. La DIS est identifiée comme déterminante dans les écosystèmes lentiques d'eau douce pour la première fois.

Retrouvez l'intégralité de l'article ici.

L'OFB (Office français de la biodiversité) lance une formation en ligne sur les continuités écologiques. En réponse aux enjeux écologiques actuels, la Trame verte et bleue (TVB) vise а intégrer la biodiversité, à toutes les échelles, dans les stratégies de développement des territoires. Pour faciliter son appropriation par le plus grand nombre, l'OFB (Office français de la biodiversité) lance le MOOC Trame verte et bleue : une formation en ligne gratuite et accessible à tous qui aura lieu à partir du 25 janvier 2021.

Crédit photo : R. Courtaud, Y. Urbain / AREA

Le retour d'expérience de plusieurs années de campagnes de déterrage a donné lieu à un article dans la revue Sciences Eaux et Territoires. Il met en avant que le déterrage précoce permet de gérer efficacement les fronts de colonisation pour ralentir ou stopper l’expansion des jeunes plants d’espèces exotiques envahissantes. Retrouvez l’article dans son intégralité ici.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Mireille Boyer, notre référente sur le sujet : mireille.boyer@aquabio-conseil.com.

L'UPGE (Union professionnelle du génie écologique) a publié un guide sur le risque de dissémination des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) dans les chantiers depuis la conception du projet jusqu'à la réception des travaux. Il détaille comment intégrer ce risque de manière rigoureuse et systématique pour éviter les surprises et les coûts mal maîtrisés de solutions à apporter après les travaux. Quelques clauses type à intégrer dans les CCTP sont également proposées.

Ce travail collaboratif veut contribuer à développer une nouvelle culture technique pour la bonne prise en compte des EVEE dans les chantiers de travaux.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Mireille Boyer, notre référente sur le sujet : mireille.boyer@aquabio-conseil.com.

Crédit photo : Aquabio

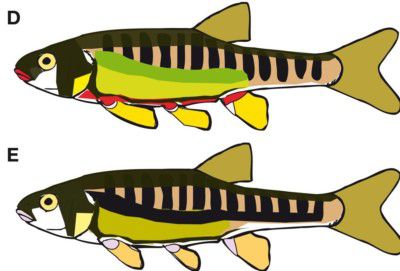

Le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) a révisé la classification du genre Phoxinus en comparant les données moléculaires (ADN) aux caractéristiques morphologiques et aux patrons des robes nuptiales. Six espèces distinctes ont ainsi pu être identifiées sur le territoire français, réparties par grands bassins, soit deux nouvelles espèces:

le vairon de la Garonne, Phoxinus dragarum,

- le vairon ligérien, Phoxinus fayollarum.

L’Observatoire des Poissons du bassin Seine-Normandie (OPSN) vous explique tout sur son site.

Pour aller plus loin, l’article du MNHN: Revision of Phoxinus in France with the description of two new species (Teleostei, Leuciscidae)

L'indice BECOME est un indice valable pour tout plan d'eau peu profond de métropole (jusqu'à 4m de profondeur moyenne, ou plus selon les conditions morphologiques et la situation géographique du plan d'eau), de 1m² à 50ha, permanent ou semi permanent (avec des assecs exceptionnels). En dehors de ces limites, l’outil peut être utilisé pour réaliser du monitoring. L'indice repose sur un relevé des macrophytes (végétaux visibles à l'oeil nu) et des macroinvertébrés (invertébrés visibles à l'oeil nu).

Les co-auteurs des protocoles et indicateurs BECOME sont: Frédéric Labat (docteur en écologie, Aquabio), Christophe Piscart (Directeur de recherche CNRS, Ecobio), Gabrielle Thiébaut (Directrice de recherche, Université de Rennes, Ecobio), Philippe Usseglio-Polatera (Directeur de recherche, Université de Metz, LIEC), et toute l'équipe d'Aquabio.

Grands principes de fonctionnement des plans d’eau peu profonds

Les plans d'eau peu profonds se caractérisent par deux états bien distincts :

-

un état « clair », fonctionnel, avec des eaux claires, des communautés de macrophytes et d'invertébrés diversifiées

-

un état « turbide », dysfonctionnel, pouvant provoquer des blooms phytoplanctoniques. La faune et la flore sont banalisées (diminution de la luminosité, disparition des habitats favorables à la faune, problèmes d'oxygénation pendant la nuit, production de toxines...). Cet état peut être pérenne ou saisonnier (Scheffer, 2004). Le basculement en état turbide est en général lié (1) à un enrichissement d'origine anthropique en nutriments, (2) l'introduction de poissons fouisseurs (carpes, brèmes) ou d’écrevisses invasives, (3) une communauté de macrophytes réduite à absente, liée à des particularités ou à des dégradations morphologiques, (4) des cataclysmes climatiques ou une très forte exposition aux vents couplée à une faible profondeur.

Pourquoi étudier les macrophytes ?

-

Les macrophytes sont l’habitat le plus biogène des plans d’eau peu profonds. Ils accueillent la majorité des invertébrés, des poissons et des algues non planctoniques (periphyton). Ils servent de support, d’abris, ou d’aliment pour ces êtres vivants (Wetzel, 2001). La présence d’une communauté de macrophytes diversifiée et abondante est donc essentielle au bon fonctionnement des plans d’eau peu profonds.

-

Ils limitent les phénomènes de houle qui peuvent entretenir un état turbide sur les plus grands plans d’eau (Scheffer et al., 1993).

Ils sont en compétition avec le phytoplancton souvent responsable des états turbides (blooms). Les macrophytes peuvent également empêcher l’apparition de ces blooms en secrétant des substances allélopathiques (Mulderij et al., 2007), substances empêchant la croissance de certaines algues ou autres végétaux.

Figure 1 : Rôle central des macrophytes dans le fonctionnement des plans d'eau peu profonds. Les macrophytes sont le régulateur principal du bon fonctionnement des plans d’eau peu profonds. Ils sont au centre de nombreuses boucles de rétroaction assurant la stabilité fonctionnelle du plan d’eau. Flèches vertes = effet amplifiant, flèches orange = effet restrictif. Par exemple, les macrophytes diminuent l’effet des nutriments en les consommant, et améliorent la capacité d’accueil pour les prédateurs comme le brochet. Certains oiseaux d’eau altèrent la communauté de macrophytes en les consommant, augmentent l’altération des berges en les piétinant et augmentent les sédiments en suspension en circulant dans le plan d’eau. C = consommation, H= habitat. (source : Scheffer, 2001, modifié Aquabio)

Pourquoi étudier les invertébrés ?

Les plans d’eau sont des pièges à matière : s’ils ne disposent pas d’un édifice trophique complexe assurant la dégradation, le recyclage, l’exportation ou le maintien dans la chaîne alimentaire de la matière organique, celle-ci s’accumule plus rapidement, entraînant des dysfonctionnements ou un comblement plus rapide du plan d’eau.

-

Les invertébrés occupent la quasi-totalité des niches trophiques des plans d’eau (figure 2). Ils participent très largement au recyclage et à la dégradation des matières organiques vivantes et mortes. L’analyse de l’édifice trophique des invertébrés permet d’obtenir une image de ce dont ils se nourrissent : matières organiques mortes, phytoplancton, zooplancton, périphyton, et même une partie des vertébrés. Leurs cycles de vie sont de plusieurs mois à plusieurs années. Ils sont donc une expression synthétique du fonctionnement trophique global du plan d’eau sur au moins plusieurs mois.

Certains insectes aquatiques ont la capacité de voler et peuvent quitter le plan d’eau. Ils sont donc une source d’exportation potentielle de matière organique susceptible de ralentir l’enrichissement et le comblement du plan d’eau. Cette exportation est plus importante pour les espèces qui ne sont aquatiques qu’à l’état larvaire, ces dernières n’y retournant que pour pondre. Ces insectes sont largement consommés par de nombreux vertébrés et insectivores, dont de nombreuses espèces à fortes valeur patrimoniales (oiseaux, chauves-souris, odonates adultes...).

Figure 2 : Place des invertébrés dans le réseau trophique du plan d’eau et pour partie dans les écosystèmes environnants (Adapté de Baxter et al. 2005 et Oertli & Frossard, 2018)

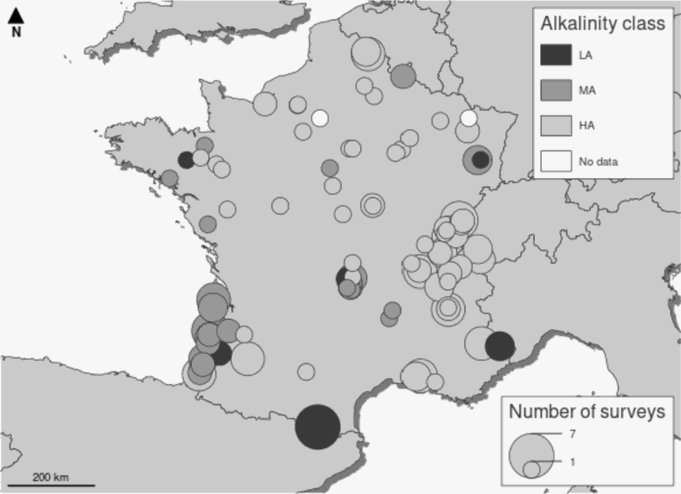

Parmi les invertébrés, n'étudier que les Coléoptères ou les Odonates, souvent dans une approche strictement qualitative (présence/absence), ne permet de donner qu'une image très parcellaire et parfois trompeuse de l'état des mares et étangs (Figure 3). Les coléoptères des mares sont notamment généralement très sensibles à l'empoissonnement, la présence de poissons a tendance à écraser l'influence d'autres pressions susceptibles d'influencer l'état de conservation ou le bon fonctionnement des mares.

Figure 3 : Dans ces deux mares, ont obtient le même IcoCAM (indice basé sur une liste de Coléoptères identifiés à l'espèce), et un indice odonate RhoMeO indiquant un meilleur état de conservation dans la mare de gauche. Pourtant, le fonctionnement trophique de ces deux mares est très différent, celle de gauche est dominée par Asellus aquaticus, espèce détritivore exotique (l'état de conservation de cette mare est donc plus faible, contrairement à ce que suggère RhoMeO), alors que celle de droite est dominée par des Coléoptères et des Odonates prédateurs. Une plus forte proportion de détritivores est un indice très fiable d'altération.

L'indice become : une évaluation de l’impact des pressions, des fonctions et de la biodiversité par rapport à un optimum attendu

L’indice BECOME (Labat et Usseglio-Polatera, 2023) est un indice multimétrique qui respecte les préconisations (et va même au-delà) de la bioindication multimétrique issues des suivis d’état biologique en cours d’eau en Europe et ailleurs (Hering et al., 2006). Le respect de ces préconisations permet d'obtenir une évaluation robuste et opposable des mares et étangs. Cette évaluation repose notamment sur:

Des protocoles d'échantillonnage rapides, reproductibles et représentatifs, qui ont démontré leur efficacité pour obtenir une image représentative des communautés et repérer les espèces rares ou exotiques (Labat et al, 2022a, Labat et al, 2022b). Un exemple de comparaison de protocoles existants est disponible ici.

Une sélection des sites de référence basée sur des critères objectifs: plus de 80 sites dépourvus de pression observable/quantifiable, localisés sur tout le territoire français.

Des modèles prédictifs, qui permettent de fournir une "carte d'identité de référence" unique à chaque plan d'eau étudié, à partir de 10 descripteurs environnementaux (altitude, trois paramètres climatiques, géologie, superficie, profondeur moyenne, ombrage, distance à la source et distance au cours d'eau le plus proche). Le choix de ces descripteurs est issu des travaux d'une thèse terminée en 2021 (Labat, 2021).

Une combinaison de 11 métriques, sélectionnées parmi 879 métriques à partir d'une combinaison d'analyses statistiques extrêmement rigoureuse, basée sur des données récoltées sur 318 mares et étangs de métropole. Chacune de ces métriques est sensible à au moins huit types de pression. Certaines de ces métriques fournissent des informations utiles aux gestionnaires : niveau trophique, rareté moyenne des communautés, équilibre trophique du plan d'eau... L'indice BECOME qui les combine, permet de discriminer très précocément l'influence de 13 types de pression (tableau 1).

Un outil diagnostique, qui permet d'identifier les causes probables d'altération des communautés. L'outil diagnostique propose également d'évaluer l'impact de la présence de poissons, à ne considérer que pour les plans d'eau naturellement apiscicoles.

BECOME est donc le seul indice français pour les mares et étangs qui est validé par une démarche scientifique robuste basée sur des analyses statistiques, à toutes les étapes du processus.

| Famille de pression | Type de pression |

| Bassin versant | % de surface urbanisée |

| % de surface agricole | |

| % de prairies fertilisées ou surpâturées | |

| Présence d'un rejet, ou cours d'eau alimentant le plan d'eau altéré. | |

| Hydromorphologiques | Zone littorale peu accueillante (berges verticales ou instables) |

| Sommet de berge altéré (piétinements anthropiques...) | |

| Assecs | |

| Biotiques internes | Ecrevisses exotiques bioturbatrices |

| Poissons exotiques | |

| Rongeurs exotiques | |

| Cyprinidae | |

| Surpopulation d'oiseaux d'eau | |

| Bétail accédant au plan d'eau |

Les métriques sélectionnées sont :

TRI et SRI permettant d'évaluer la rareté moyenne du peuplement d'invertébrés et de macrophytes. Ces métriques, dérivées de Foster et al., 1989, sont basées sur la fréquence des taxons en milieu aquatique évaluée d’après un jeu de données de plusieurs milliers de sites en France continentale.

La richesse relative du groupe biologique g (Usseglio-Polatera et al., 2001), qui traduit une régression des invertébrés les plus caractéristiques des mares et étangs, et une modification de l'édifice trophique.

L'abondance relative des invertébrés détritivores, qui indique un dysfonctionnement de l'édifice trophique et une diminution des ressources alimentaires pour les écosystèmes avoisinants

Deux métriques qui traduisent une banalisation des communautés d'invertébrés, d'après leur thermophilie et leur préferendum altitudinal

La métrique TIM2S (Labat et Thiébaut, 2022), qui permet d'évaluer un écart au niveau trophique attendu

L'abondance relative des Ephéméroptères, indice précoce d'une eutrophisation

La richesse relative en Ephéméroptères, Plécoptères et Trichoptères, taxons plus tolérants à une large gamme de perturbations dans les plans d'eau

- L'indice de Shannon sur les formes de vie de Mäkirinta, indice de la capacité d'accueil du plan d'eau

- Le Trophic Ranking Score (TRS, Palmer, 2002), indice d'une modification des communautés de macrophytes en lien avec une large gamme de perturbations

Figure 4 : Exemple de diagramme radar de l'outil diagnostique BECOME et résultat de l'indice et des métriques, sur un des rares plan d’eau des Pyrénées Orientales non empoissonné. L'outil diagnostique indique une très forte vulnérabilité naturelle du plan d'eau liée à sa morphologie qui n'impacte pas (ou très peu) l'indice, mais qui signale qu'un empoissonnement aurait de très graves conséquences sur ce plan d'eau. L'outil diagnostique indique un impact très modéré du pâturage, présent sur le bassin versant. Cet impact est observable sur la métrique TIM2S (très légère eutrophisation).

Un outil libre et gratuit

L’engagement envers la communauté dans une logique de développement durable fait partie des 7 engagements des sociétés coopératives comme Aquabio. Nous avons donc décidé :

de fournir un outil libre et gratuit pour calculer l’indice, disponible à cette adresse. Vous y trouverez le guide d’application de la méthode (de l’échantillonnage au traitement laboratoire), et un outil de calcul de l’indice en ligne,

de proposer des formations et des accompagnements aux structures qui le souhaitent pour appliquer la méthode dans les règles de l’art,

- de proposer des formules « low-cost » aux gestionnaires qui disposent de compétences en botanique : ils se chargent de l’échantillonnage et des relevés macrophytes et invertébrés, nous nous chargeons des analyses invertébrés et de l’expertise des données.

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse plan.deau@aquabio-conseil.com

Les travaux de recherche ont été financés par Aquabio, et de 2016 à 2018, par une IPME biodiversité pilotée par l'ADEME, avec une participation de la FDAAPPMA 33.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ont également participé au projet : Le Parc National des Pyrénées, les PNR des Bauges, du Ballon des Vosges, de la Brenne, des Causses du Quercy, du Périgord-Limousin, du Plateau des Millevaches, des Préalpes Cotes d'Azur, des Volcans d'Auvergne et des Vosges du Nord, l'EPTB Seine Grands Lacs, les CEN d'Aquitaine, de Lorraine et du Limousin, l'ONF, l'ONCFS, la Fédération départementale des Chasseurs de Gironde et de l'Allier, les FDAAPPMA de Dordogne des Pyrénées Orientales et des Vosges, le GEREPI, l'AMV, les communes ou syndicats de communes d'Andernos, Sage-Blavet et Trégor Lannion. Ainsi que de nombreux propriétaires et collectivités qui nous ont autorisés à échantillonner leurs plans d'eau.

-------------------------------------------------

Publications scientifiques issues du projet :

Labat F., Piscart C. & Thiebaut G., 2022a. - Invertebrates in small shallow lakes and ponds: a new sampling method to study the influence of environmental factors on their communities. Aquatic Ecology, 56, p. 585‑603.

Labat F., 2017a. – A new method to estimate aquatic invertebrate diversity in French shallow lakes and ponds. Ecological Indicators, 81 : 401‑408 doi : 10.1016/j.ecolind.2017.05.073.

Labat F., Auzeric E., Courte M., Fernandez N., Gaillard D., Grac C., Lambert J., Meyer A., Moreau A., Poujardieu B. & Tarozzi N., 2019. – Nouvelles localités de Tricholeiochiton fagesii (Guinard, 1879) en France [Trichoptera, Hydroptilidae]. Ephemera, 20 (2) : 107‑112.

-------------------------------------------------

Références

Foster, G. N., A. P. Foster, M. D. Eyre, & D. T. Bilton, 1989. Classification of water beetle assemblages in arable fenland and ranking of sites in relation to conservation value. Freshwater Biology 22: 343–354.

Hering, D., C. K. Feld, O. Moog, & T. Ofenböck, 2006. Cook book for the development of a Multimetric Index for biological condition of aquatic ecosystems: Experiences from the European AQEM and STAR projects and related initiatives. Hydrobiologia 566: 311–324.

Mulderij, G., E. H. Van Nes, & E. Van Donk, 2007. Macrophyte–phytoplankton interactions: The relative importance of allelopathy versus other factors. Ecological Modelling 204: 85–92.

Scheffer, M., 2001. Alternative Attractors of Shallow Lakes. The Scientific World JOURNAL 1: 254–263.

Scheffer, M., 2004. Ecology of shallow lakes. Kluwer, Dordrecht.

Scheffer, M., S. H. Hosper, M.-L. Meijer, B. Moss, & E. Jeppesen, 1993. Alternative equilibria in shallow lakes. Trends in Ecology & Evolution 8: 275–279.

Wetzel, R. G., 2001. Limnology: lake and river ecosystems. Academic Press, San Diego.

Rédaction : Frédéric Labat, 15/06/2023

Dernière MAJ : 08/09/2023

Les bureaux d'étude en hydrobiologie identifient les invertébrés aquatiques au genre ou à la famille, afin de calculer des indices biologiques. Depuis les débuts d’Aquabio, nous avons cherché à identifier à l'espèce tous les groupes d’invertébrés aquatiques. Cette expertise nous permet d'améliorer les connaissances sur la biodiversité et mieux répondre à certaines études d'impact ou d'évaluation de mesures de gestion.

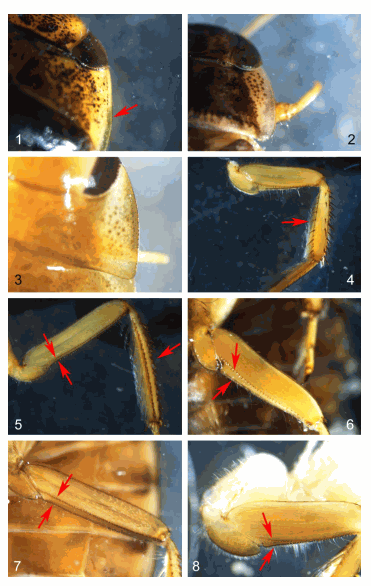

Nouveaux critères d'identification de Naucoris maculatus et Ilyocoris cimicoides. Extrait de Labat, 2017. Photographies F. Labat.

Réaliser des analyses hydrobiologiques à des niveaux taxonomiques standardisés (principalement au genre ou à la famille) requiert des compétences taxonomiques importantes. Chez Aquabio, une formation des nouveaux arrivants sur une centaine d’analyses est ainsi généralement nécessaire pour assurer des identifications de qualité. Ces niveaux standardisés permettent de calculer les indicateurs nationaux ou de travailler sur des approches fonctionnelles, mais répondent parfois mal à certaines problématiques, notamment patrimoniales ou hydromorphologiques (LABAT et al. in prep.).

Depuis les débuts d’Aquabio, nous nous sommes engagés dans l’acquisition de compétences taxonomiques sur tous les groupes d’invertébrés aquatiques, y compris leurs imagos terrestres.

Depuis 2016, nous pouvons identifier tous les groupes d’invertébrés aussi précisément que la littérature le permet, y compris des groupes très peu étudiés comme les Hydracariens ou les Diptères (probablement les 2 groupes les plus diversifiés dans les écosystèmes aquatiques, et qui peuvent apporter un grand nombre d’informations sur le fonctionnement de ces écosystèmes).

Aquabio contribue ainsi à la connaissance de groupes faunistiques souvent peu étudiés. De nombreux inventaires bénévoles ou études reposant sur ces compétences ont à ce jour fait l’objet de publications dans des revues scientifiques nationales ou internationales.

Notre premier article signalait la redécouverte en France de l’Ephéméroptère Neoephemera maxima Joly, présent uniquement sur la Leyre (FONTAN et al, 1999). Depuis, 15 autres articles ont paru, dont 4 en 2019 : (1) sur les invertébrés aquatiques de Hong Kong (LABAT 2019a) , (2) sur les Hétéroptères aquatiques d’Aragon avec l’association ZICRONA (ELDER et al., 2019), (3) un inventaire des coléoptères aquatiques de la rivière Dordogne accompagnée d’une analyse de la répartition nationale et des exigences écologiques de quelques espèces (LABAT, 2019a), et enfin (4) grâce à notre méthode d’évaluation des plans d’eau BECOME, dix nouvelles localités d’un Trichoptère rarissime, Tricholeiochiton fagesii Guinard, avec nos collègues de l’ENGEES et du LIEC (LABAT et al., 2019).

- Elder J.-F., Tanco J., Philippe Loncle, Moulet P. & Labat F., 2019. – Contribution à la connaissance des hétéroptères aquatiques et semi-aquatiques de la Communauté autonome d’Aragon, Espagne (Insecta, Heteroptera, Gerromorpha et Nepomorpha). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 65 : 296‑300.

Fontan B., Brulin M. & Masselot G., 1999. – Redécouverte de Neopephemera maxima (Joly, 1870) pour la France [Ephemeroptera : Neoephemeridae]. Ephemera, 1 (1) : 31‑34.

- Labat F., 2019a. – Note sur les invertébrés aquatiques récoltés dans 4 cours d’eau de Hong Kong. Arvernsis, 87‑88 : 3‑31.

- –––., 2019b. – Le macrobenthos du bassin de la Dordogne. 5ème note : la rivière Dordogne, répartition des Coléoptères aquatiques [Coleoptera] - précisions sur la répartition nationale de quelques espèces. Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, 154 (3/4) : 299‑313.

- Labat F., Auzeric E., Courte M., Fernandez N., Gaillard D., Grac C., Lambert J., Meyer A., Moreau A., Poujardieu B. & Tarozzi N., 2019. – Nouvelles localités de Tricholeiochiton fagesii (Guinard, 1879) en France [Trichoptera, Hydroptilidae]. Ephemera, 20 (2) : 107‑112.

Labat F., Gréaume C., Santos L. & Zeiller R., in prep. – Dam impact in a sandy river : limits of standardized methods and interest of Chironomid communities.

- Labat F., 2017. – Note sur l’identification rapide des individus immatures et matures de Naucoris maculatus Fabricius, 1798 et d’Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Naucoridae). Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, 45 (4) : 440‑442.

Les 16 publications parues sont disponibles sur demande : contact@aquabio-conseil.com.

Identifier rapidement et à faible coût les espèces présentes dans un simple échantillon d’eau ou de sédiment en se passant de loupe ou microscope : telle est la promesse de l’ADN environnemental (ADNe), dont les développements récents annoncent une révolution dans le domaine de l’hydrobiologie. Le metabarcoding génétique a notamment supplanté les analyses morphologiques de diatomées en Angleterre depuis 2018 et y sera aussi utilisé pour la caractérisation de l’ichtyofaune des plans d’eau.

Les promesses de l’ADNe sont nombreuses : meilleure réactivité, faible coût, identification taxonomique plus précise et non invasive, plus grande intégration spatiale et temporelle. Ces méthodes pourraient permettre de mieux détecter des espèces rares ou invasives, d’analyser des milieux ou des organismes échappant à la méthode morphologique ou d’élaborer des indicateurs de fonctions métaboliques ou écologiques.

Cependant l’ADNe souffre de certains biais qui freinent son émergence : contaminations, faux positifs, hétérogénéité entre les méthodes des différents laboratoires et absence de maîtrise des limites de détection et de la reproductibilité.